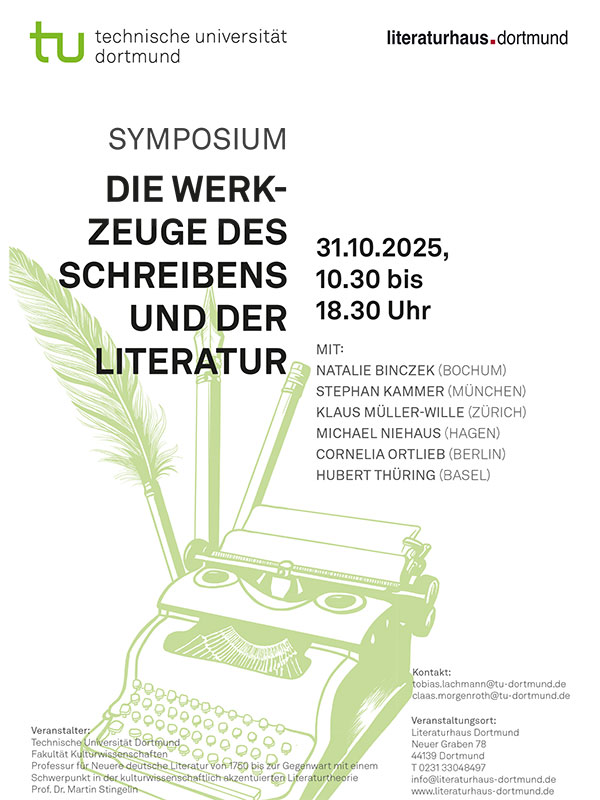

Entfällt leider: Symposium: Die Werkzeuge des Schreibens und der Literatur

+++ Hinweis: Krankheitsbedingt kann das Symposium leider nicht wie geplant stattfinden. Ein Alternativtermin befindet sich bereits in Planung. Eine entsprechende Ankündigung sowie Informationen zum Programm der Veranstaltung werden frühzeitig kommuniziert +++

Als die Dortmunder Gruppe 61 sich zusammenschloss, um nach ästhetischen Formen für die moderne Arbeitswelt zu suchen, war das Thema „Schreiben und Arbeit“ gesetzt.

So ging es der Gruppe u. a. darum, die Wirklichkeit der Werktätigen (wieder) mit der Literatur ins Gespräch zu bringen. Aus Schraubern wurden Schreiber. Wegen ihres beruflichen Hintergrunds war für die Gruppe unmittelbar einleuchtend, dass für die Arbeit des Schreibens die Werkzeuge des Schreibens essentiell sind. Bleistift und Schreibmaschine gehörten zu den beliebtesten Produktionsmitteln, um symbolisch zum Ausdruck zu bringen, dass auch literarische Formen und Ideen materieller Instrumente und Beschreibstoffe bedürfen.

Der Gedanke war nicht neu, im Gegenteil. Gelegentlich findet er sich bereits in der antiken und mittelalterlichen Literatur. Allerdings führte erst die Epochenschwelle ‚um 1800‘ dazu, dass sich Autoren mehr und mehr für ihre Schreibwerkzeuge zu interessieren begannen. Der radikal beschleunigte Medienwandel im 19. und 20. Jahrhundert verschaffte der Materialität und der Prozessualität des Schreibens schließlich jene Aufmerksamkeit, die sie noch heute besitzt. In Bildungseinrichtungen, an Schulen und Universitäten, im Fernsehen und Internet, in Zeitungen und wissenschaftlichen Publikationen wird der Wandel der Schreibwerkzeuge (von der Schiefertafel zum iPad) intensiv diskutiert.

Die Kulturtechnikforschung hat dazu eine These entwickelt.

Demnach ist das Werkzeug des Schreibens kein Objekt mehr, sondern Subjekt, Akteur oder Brücke eines an den Praktiken von Literatur und Philologie ausgerichteten Familienverhältnisses, in dessen Mitte Gesten, Körper und Instrumente stehen (dazu Maye 2010); und zwar unabhängig davon, ob es sich um abtragende (Meißel, Stichel oder Messer schlagen, drücken oder ‚ritzen‘ Schriftspuren in Fels, Stein, Metall, Knochen, Elfenbein, Holz, Rinden, Blätter, Ton oder Wachs; daher etymologisch das angelsächsische „to write“ vom urgermanischen wrītan für schreiben) oder auftragende Schreibwerkzeuge handelt (Pinsel, Rohrfeder, Kielfeder, Stahlfeder, Füllfederhalter, Kugelschreiber, Faserschreiber oder Filzstift; mit der Mechanisierung und Digitalisierung des Schreibens treten noch indirekt auftragende Schreibgeräte wie Schreibmaschinen und elektronische Drucker hinzu, von den Bildschirmen zu schweigen). Ganz im Sinne von Friedrich Nietzsches maschinenschriftlichem Diktum: „UNSER SCHREIBZEUG ARBEITET MIT AN UNSEREN GEDANKEN“.

Vor diesem Hintergrund möchte das Symposium die Aufmerksamkeit also auf die Werkzeuge der Literatur lenken, historisch und zukunftsorientiert. Für eine Gesellschaft, die auf Schrift und Schreiben gründet, ist damit ein Thema gefunden, das Akademie und Öffentlichkeit gleichermaßen betrifft und beschäftigt. Darüber hinaus findet das Thema seine besondere Resonanz in der Geschichte des Ruhrgebiets. Schließlich gehören der technologische Wandel, die Transformation der Arbeitswelt, der Zusammenstoß von Tradition und Moderne sowie die Herausforderungen der Arbeitswelt 2.0 zur DNA einer Region, die sich für Arbeit, Bildung und Kultur nicht bloß in der Vergangenheit, sondern auch für Gegenwart und Zukunft als Experimentierfeld erwiesen hat.

Mit:

Natalie Binczek (Bochum)

Stephan Kammer (München)

Klaus Müller-Wille (Zürich)

Michael Niehaus (Hagen)

Cornelia Ortlieb (Berlin)

Hubert Thüring (Basel)

Veranstaltungsort:

Literaturhaus Dortmund

Neuer Graben 78

44139 Dortmund

T 0231 33048497

info@literaturhaus-dortmund.de

www.literaturhaus-dortmund.de

Veranstalter:

Technische Universität Dortmund

Fakultät Kulturwissenschaften

Professur für Neuere deutsche Literatur von 1750 bis zur Gegenwart mit einem Schwerpunkt in der kulturwissenschaftlich akzentuierten Literaturtheorie

Prof. Dr. Martin Stingelin

Kontakt:

tobias.lachmann@tu-dortmund.de

claas.morgenroth@tu-dortmund.de